Vor 70 Jahren: Deutsches Schicksalsjahr 1943

Dienstag, 18. Juni 2013 von Adelinde

Der Historiker Gerhard Bracke

erinnert an Ereignisse des Kriegsjahres 1943, die dem deutschen Volk ungeheure Leiden und Verluste auferlegten, seinen einzigartigen heldenhaften Einsatz zur Verteidigung des Landes an der Front wie in der Heimat aber nicht zu brechen vermochten. Das Brechen – des deutschen Rückgrates, seines Selbstwertgefühls und seines geschichtlichen Erinnerungsvermögens – gelang erst im Laufe der Nachkriegsjahre. Gerhard Bracke beginnt denn seine Ausführungen auch mit den Worten (und fährt dann unmittelbar danach fort):

Ein Volk, das sich seiner Vergangenheit berauben, seine Erinnerung verzerren und seinen Selbstwert verstümmeln läßt, entwurzelt seine Existenz.

Diese mahnenden Worte des Historikers Hellmut Diwald erscheinen uns heute aktueller denn je, denn einflußreiche Kreise wirken durch ihre einseitige und wahrheitswidrige Sicht der Geschichte im Bildungsbereich wie in den Medien eifrig an der „Abschaffung Deutschlands“ mit. Um so dringender geboten ist es, die Vorgänge und Entscheidungen der Zeit vor 70 Jahren ins Gedächtnis zu rufen und so zu betrachten, wie die Kriegsgeneration sie erlebt hat.

Im Gesamtgeschehen des Zweiten Weltkrieges nimmt das Schicksalsjahr 1943 eine besondere Stellung ein, da wesentliche Ereignisse, heute kaum noch in Erinnerung, als „Wetterleuchten“ der drohenden Niederlage des Deutschen Reiches in Erscheinung traten.

1943

- begann mit dem Ende der Tragödie von Stalingrad,

- es begann ebenso mit der Forderung der Alliierten nach „bedingungsloser Kapitulation“ Deutschlands.

- Es folgten der Zusammenbruch der deutschen Front in Nordafrika (Tunesien)

- und die Landung der alliierten Streitkräfte auf Sizilien,

- zu erwähnen wäre außerdem die Wende im bis dahin sehr erfolgreichen U-Boot-Krieg.

- Der Luftkrieg über Deutschland richtete sich im Mai verheerend gegen die Staudämme an Möhne und Eder aus

- und führte im Juli zur großen Katastrophe von Hamburg.

- Gleichzeitig scheiterte – nicht zuletzt durch Verrat – die letzte Großoffensive der deutschen Wehrmacht im Osten, so daß die eigentliche Wende im Krieg gegen Sowjetrußland mit der Schlacht im sogenannten Kursker Bogen eintrat.

- Unter dem Eindruck all dieser Frontereignisse wechselte der problematische und eher als Belastung wirkende Bundesgenosse Italien die Seite, und die vielbeschworene „Achse“ zerbrach.

Andererseits bleibt die erstaunliche Feststellung, mit welchen technischen Innovationen Deutschland in diesem und dem folgenden Kriegsjahr zu erfolgreichen Kraftanstrengungen und Abwehrerfolgen noch imstande, die Jagdflugzeuge- und Panzerproduktion in ungeahntem Ausmaße zu steigern in der Lage war. Auch darüber wird zu berichten sein, und es ist hier der Ort, die Erlebnisgeneration selbst zu Wort kommen zu lassen.

Das sind wir den heute vielgeschmähten und verleumdeten Toten unseres Volkes schuldig.

Stalingrad

Nachdem am 19. November 1942 die Rote Armee im Zangenangriff bei Stalingrad die 6. deutsche Armee unter General Paulus eingeschlossen hatte und der Entlastungsangriff unter Panzerführer Hoth gescheitert war, entwickelte sich im Kessel von Stalingrad die bis dahin größte Katastrophe der deutschen Wehrmacht. Die Luftversorgung erreichte nie das in Aussicht gestellte notwendige Ausmaß, um eine ganze Armee mit Waffen, Munition und Lebensmitteln zu unterstützen.

Bis Januar 1943 standen den Transportgeschwadern der deutschen Luftwaffe noch zwei Feldflugplätze zur Verfügung: Pitomnik und Gumrak weiter im Osten. Unter schwersten winterlichen Bedingungen leisteten unsere Soldaten im enger werdenden Kessel und mit immer geringer werdenden Nachschubgütern Widerstand. Armeeführer Paulus fehlte es an Entschlußkraft, gegen Hitlers Befehl den Durchbruch zur eigenen, inzwischen über 100 km entfernten Frontlinie zu wagen. Mitte Januar fällt Pitomnik in sowjetische Hand, und damit wird der Luftversorgung wie den Verwundetentransporten der letzte Schlag versetzt. Hunger, Erfrierungen, Wehrlosigkeit kennzeichnen die Lage der Tragödie unvorstellbaren Ausmaßes.

Der 22jährige Feldwebel Kurt Ebener von der II. Gruppe JG 3 „Udet“ gehörte damals zur Platzschutzstaffel von Pitomnik. Aus seinen Aufzeichnungen erfahren wir:

Die Bodenmannschaften arbeiten unter härtesten Bedingungen schutzlos bei weniger als 30 Grad in eisigem Ostwind, der die Schneekristalle in die Haut treibt. Keiner, der nicht irgendwo Erfrierungen hat. Die Warte müssen ohne Handschuhe die feinen Einstellungen an den Maschinen vornehmen. Es kommt vor, daß in der Hand festgefrorene Werkzeuge losgetaut werden müssen. Die Ersatzteile stammen fast ausschließlich von ausgeschlachteten Bruchmaschinen. Die Kälte, der entsetzliche Wind, Schneefall, keine vollwertige Winterbekleidung, Tiefangriffe sowjetischer Jäger, Bombenabwürfe Tag und Nacht, 70 Gramm Brot am Tag, Wassersuppe mit einem Stück Pferdefleisch – unter diesen Bedingungen warten die Männer ein hochgezüchtetes technisches Waffensystem.

In der Nacht vom 15. zum 16. Januar 1943 setzt überaus starkes feindliches Artilleriefeuer ein, dessen Einschläge bis zum Platzrand von Pitomnik reichen. Die Jagdflieger, an derartiges Artilleriefeuer aus unmittelbarer Nähe nicht gewöhnt, finden keinen Schlaf. Die „Udet“-Männer begeben sich in der Morgendämmerung des 16. Januar vom Erdbunker zum Gefechtsstand, während am Platz gerade die sechs noch verbliebenen Stukas starten. Aus 400 Meter Höhe stürzen sich die Kampfflugzeuge herab, und das anschließende Rauschen der Bomben macht den Jagdfliegern klar, daß russische Panzer bereits am südwestlichen Platzrand stehen müssen.

Feldwebel Hans Grünberg hat nur einen einzigen Gedanken: Ran an die eigene Maschine! Deren DB 605A-Motor mit 1475 PS war schon 10 Minuten lang vorgewärmt worden. Oberleutnant Lucas‘ Messerschmitt wird soeben angelassen und springt auch an. Der Pilot rollt zum Start, gibt Gas und fährt unmittelbar nach dem Abheben einen Tiefangriff am Platzrand auf vordringende russische Infanterie, macht kehrt, wackelt kurz über den Kameraden und fliegt dann nach Westen ab.

Hans Grünberg stellt erregt fest, daß seine Me 109 beim ersten Anlaßversuch nicht „kommt“, ebensowenig beim zweiten. Da stürmt der Waffenfeldwebel heran, springt auf die Fläche, reißt das Kabinendach hoch und schreit: „Raus! Die Russen kommen!“ In diesem Augenblick bemerkt Grünberg auch schon, wie russische Soldaten den Wohnbunker erreichen und blindlings feuern. Infanteriegeschosse pfeifen über den Platz. Eine weiter südlich abgestellte Fw 200 „Condor“ geht bereits in Flammen auf.

“Alles nach Gumrak!“ befiehlt Hauptmann Germeroth und verschafft seiner Weisung „Offiziere bleiben hier!“ mit gezogener Pistole Nachdruck.

Neben Feldwebel Grünberg hält ein Kübelwagen mit dem Nachrichtenleutnant der „Udet“-Staffel, doch das Fahrzeug muß am anderen Platzende schnell wieder verlassen werden, da der Leutnant noch die Funkstelle zu sprengen hat.

Der Feldflugplatz Gumrak ist die letzte Hoffnung. Die total verstopfte Straße dorthin liegt fast ständig unter Tieffliegerbeschuß. Grünberg und seine Kameraden müssen sich oft durch kniehohen Schnee neben der eigentlichen Straße durchschlagen, um in dem völligen Durcheinander vorwärtszukommen. Essenausgabe durch einzelne „Gulaschkanonen“ erfolgt nur an diejenigen, die dafür ein Gewehr in die Hand nehmen – ein großer Teil der Soldaten besitzt kein Gewehr – und sich unverzüglich als Auffangkette zur kämpfenden Infanterie einteilen lassen.

Hunderte von Toten und Erschöpften liegen zu beiden Seiten der Straße, ein Bild des Grauens, das Grünberg nicht vergessen wird. Er sieht, wie Soldaten die Gewehre fortwerfen, ein paar Meter weiter erschöpft in den Schnee fallen und jeden Vorüberziehenden anflehen: „Kamerad, nimm mich mit!“ Einige haben Bretter unter die Knie gebunden, weil ihre Füße erfroren sind, und bewegen sich nun mit den Händen mühsam weiter. LKW und PKW fahren über Tote und Erschöpfte hinweg.

Nachmittags ist Gumrak erreicht. Am Abend ist von dort zu beobachten, wie einige Transporter Pitomnik anfliegen und dabei starken Beschuß erhalten und zum Teil sogar abgeschossen werden. Elf Flugzeuge werfen in Gumrak ihre Kisten und Verpflegungsbomben ab, um sofort den Rückflug anzutreten. Eine Landung wäre wegen der fehlenden Landebahnbefeuerung und infolge zahlreicher Bombentrichter zu riskant gewesen.

Grünberg und drei seiner Kameraden verschaffen sich unter Gewaltanwendung – einer zieht die Pistole – Einlaß in einen Erdbunker, in dem sich 30 Mann auf engem Raum von 3 qm zusammengepfercht aufhalten.

Erst in den frühen Morgenstunden des 17. erscheint über Gumrak eine einzelne Ju 52 und landet. Da es bald hell wird, ist die Besatzung zunächst nicht gewillt, jetzt wieder zu starten. Der Funkoffizier sucht außerdem noch seinen Vater, der zur „Condor“-Besatzung in Pitomnik gehörte. Nachdem man ihnen klargemacht hat, daß ihre Ju 52 in zwei Stunden von Tieffliegern zerschossen würde, wenn sie nicht sofort starteten, entschließen sie sich doch zum Start. Auch Feldwebel Grünberg begibt sich schleunigst zur Transportmaschine und steigt ein.

Etwa 30 Meter vom Flugzeug entfernt steht eine lange Reihe verwundeter Soldaten. Offiziere regeln die Einteilung.

Als die Motoren der Ju 52 anspringen, ist die Hölle los! Alles rennt in wilder Panik zur Transportmaschine und will mitfliegen. Wer schon halb das Flugzeuginnere erreicht hat, wird von den Draußenstehenden wieder herausgezerrt. Einige Verzweifelte springen auf die Tragflächen und versuchen von dort in die Maschine zu gelangen. Andere steigen über das Leitwerk, um von dort aus in den Heckstand zu klettern.

In dieser kritischen Situation bleibt dem Flugzeugführer keine andere Wahl. Soll das Rettungsunternehmen nicht von vornherein zum Scheitern verurteilt sein, muß er augenblicklich Gas geben und starten. Rettungssuchende, die sich auf den Flächen oder am Leitwerk aufhalten, fallen während des Starts herunter. Um dem Tod oder sowjetischer Gefangenschaft zu entgehen, sind die Entkräfteten zu den erschütterndsten Verzweiflungstaten imstande.

Von 250300 Offizieren und Soldaten wurden bis zum 24. Januar 1943 noch 42000 Verwundete, Kranke und Spezialisten ausgeflogen, gerieten am Ende bei der Kapitulation vom 31. Januar bis 3. Februar 91000 in sowjetische Gefangenschaft. Aber nur ungefähr 6000 sahen nach oft jahrelanger Leidenszeit die Heimat wieder.

Vom 14. bis 26. Januar 1943 tagte

die Konferenz von Casablanca,

eine Konferenez der politischen und militärischen Führung der USA und Großbritanniens zur Intensivierung der Kriegsanstrengungen und zur Absprache über eine gemeinsame Strategie in Europa. Vorausgegangen war im November 1942 die alliierte Landung in Nordafrika. Der ebenfalls von seinen Verbündeten Roosevelt und Churchill eingeladene sowjetische Diktator Stalin lehnte die Teilnahme wegen seiner notwendigen Anwesenheit in der UdSSR ab. Die Örtlichkeit des Treffens sollte auch bei der innerfranzösischen Auseinandersetzung mit den rivalisierenden Generalen Giraud und de Gaulle im Sinne der Alliierten zu einer Klärung führen.

Bekanntlich forderte der amerikanische Präsident Roosevelt auf einer Pressekonferenz in Casablanca die bedingungslose Kapitulation Deutschlands, Italiens und Japans.

Diese auch auf gegnerischer Seite nicht unumstrittene Forderung ließ den Krieg, auf den Roosevelt seit 1937 zielstrebig hingearbeitet hatte, an Härte noch zunehmen und trieb Deutschland „zu verzweifeltem Widerstand“. Die berüchtigte Goebbelsche Sportpalast-Rede („Wollt ihr den totalen Krieg?“) muß in diesem Kontext betrachtet und gewertet werden.

Der schwerwiegende und in seiner selbstgerechten Absolutheit völkerverachtende Begriff „Unconditional Surrender“ stammt übrigens aus dem amerikanischen Bürgerkrieg des 19. Jahrhunderts.

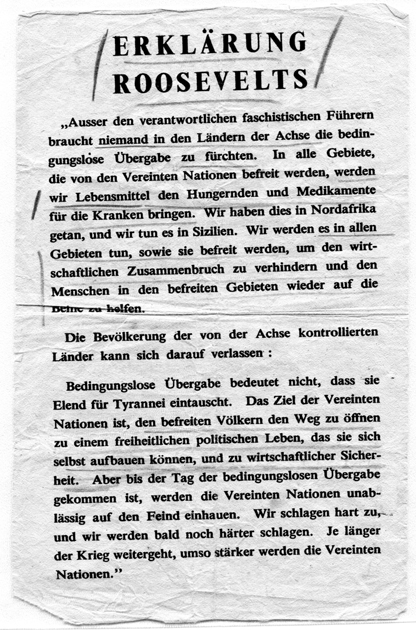

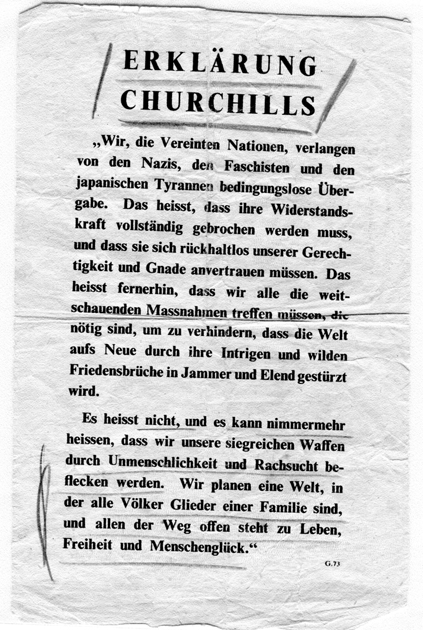

Im Rahmen der psychologischen Kriegsführung hielt man es wohl doch für angebracht, das deutsche Volk über die „edlen Motive“ der Alliierten aufzuklären. So enthielt ein nachts über Deutschland von den Bombern abgeworfenes Flugblatt (der Ausdruck „Flyer“ war damals noch nicht geläufig, obwohl es sich buchstäblich um einen solchen handelte) beidseitig jeweils eine „Erklärung Roosevelts“ und eine „Erklärung Churchills“. Auffällig ist nicht nur die bereits feststehende angebliche Alleinschuld Deutschlands am Zweiten Weltkrieg, über die von vornherein einseitig befunden wird, sondern verlogener Weise wird den Deutschen die Verallgemeinerung des Befreiungsgedankens suggeriert, obwohl nach dem 8. Mai 1945 ganz andere Absichten im Umgang mit den Besiegten proklamiert werden sollten. Zum Kontext gehören aber ebenso der ein Jahr später vorgelegte „Morgenthau-Plan“ sowie die nach Kriegsende eingerichteten Rheinwiesen-Hungerlager, denen Tausende deutscher Kriegsgefangener zum Opfer fielen.

Dieses Original-Flugblatt wurde vom damals zehnjährigen Verfasser im Herbst 1943 in der Nähe von Soltau gefunden (Unterstreichungen von dessen Vater aus der Nachkriegszeit).

Unter

Intensivierung der Kriegsanstrengungen

ist vor allem auch das zu verstehen, was der britische Premierminister Churchill am 19. Mai 1943 vor dem Kongreß der Vereinigten Staaten betonte:

Wir führen ferner von den britischen Inseln aus die Hauptluftoffensive gegen Deutschland, und hierin werden wir kraftvoll von den Luftstreitkräften der Vereinigten Staaten im Vereinigten Königreich unterstützt, deren Tätigkeit hauptsächlich bei Tage stattfindet, wie unsere Tätigkeit hauptsächlich bei Nacht erfolgt. In diesem Krieg bedeuten Zahlen immer mehr, und zwar sowohl in Nacht- wie in Tagesangriffen …

Zum gleichen Thema führte Englands Außenminister Eden am 20. Mai 1943 auf der Jahreskonferenz der Konservativen Partei in London aus:

Bei einem Überblick über die vergangenen Monate muß hier der Tätigkeit der Kgl. Luftwaffe Anerkennung gezollt werden. Sie hat ihre Rolle – vielleicht eine entscheidende Rolle – in Tunis gespielt. Gleichzeitig hat das Bomberkommando unermüdlich Nacht auf Nacht Deutschland mit Bomben und Feuer und in jüngerer Zeit zur Abwechslung mit Wasser bearbeitet.

Eden spielte mit dem zynischen Hinweis auf ein besonderes Kapitel im Luftkrieg an, nämlich auf

die Bombardierung der westdeutschen Talsperren.

Der Spezialangriff wurde in der mondhellen Nacht vom 16. auf den 17. Mai 1943 auf die Möhne-, Eder- und Sorpetalsperre von der eigens dazu trainierten 617. Staffel der RAF durchgeführt. Bewußt wurde dazu die Zeit des höchsten jährlichen Wasserstandes nach der Schneeschmelze gewählt. Unter Führung von Oberstleutnant Guy Gibson startete die Spezialeinheit von 19 zu diesem Zweck eingerichteten viermotorigen Lancaster-Bombern in Südengland. In der

Möhnetalsperre,

südlich von Soest im Sauerland an einem Nebenfluß der Ruhr gelegen, stauten sich gerade 137 Millionen Kubikmeter Wasser.

Jede Lancaster trug eine zylindrische Spezialrollbombe, die unmittelbar vor dem Angriff in Rotation versetzt wurde. In Abständen flogen die umgebauten Lancaster genau 18 Meter über dem Wasserspiegel mit 380 km/h das Ziel, die Staumauer, an. Die Einhaltung der Höhe wurde durch zwei Scheinwerfer ermöglicht, die so justiert waren, daß ihre Strahlen auf der Wasseroberfläche eine liegende Acht bildeten. Die über vier Tonnen schwere Rollbombe, knapp 400 m vor der Mauer ausgelöst, hüpfte in mächtigen 60 Meter Sprüngen wie ein Kieselstein über das Wasser, über die ausgelegten Torpedofangnetze hinweg, bis sie an der Mauerkrone anschlug, um, durch den Rolleffekt in dauerndem Kontakt mit der Mauer, nach unten zu gleiten und in 10 Meter Wassertiefe zu detonieren. Nur eine einzige – die letzte – dieser Spezialbomben riß an der Möhnetalsperre eine Bresche von 77 Metern und 22 Metern Tiefe auf. Über 100 Millionen Kubikmeter Wasser stürzten daraufhin in das Möhne- und Ruhrtal und richteten ungeheure Verwüstungen an. In den überfluteten Dörfern und Städten waren 1294 Todesopfer, darunter 749 russische Kriegsgefangene und „Ostarbeiterinnen“, sowie Hunderte von Vermißten zu beklagen.

Mit 202,4 Millionen Kubikmeter Fassungsvermögen zählte die

Edertalsperre,

nordwestlich von Bad Wildungen in Hessen zu den größten Talsperren Europas. In ihre 400 m lange, 48 m hohe und 33 m breite Staumauer riß in dieser Nacht ebenfalls eine Rollbombe eine 7o m breite und 22 m tiefe Bresche. Rund 160 Millionen Kubikmeter Wasser schossen, bis an die Weser eine Spur der Verwüstung hinterlassend, ins Edertal. Mehrfach getroffen wurde auch der Damm der

Sorpetalsperre,

doch dieser hielt stand, so daß hier die Katastrophe ausblieb.

Von den 19 Angreifern wurden 8 Maschinen abgeschossen, eine davon direkt von Leichter Flak beim zweiten Angriff auf die Möhnemauer.

Der Wiederaufbau durch die Organisation Todt gelang in erstaunlich kurzer Zeit, bei der Edertalsperre in Verbindung mit der Philipp Holzmann AG Frankfurt, die von 1908 bis 1914 die Mauer erbaut hatte. Bereits am 3. Oktober 1943 wurde der Wiederaufbau der Möhnetalsperre mit der Fertigstellung der Fahrbahndecke beendet.

Auch im Atlantik trat nach den erfolgreichen Geleitzugschlachten, wobei der britischen Admiralität die „Niederlage ins Gesicht starrte“, im März 1943

die Wende im U-Bootkrieg

ein. Alle neu oder verstärkt eingesetzten Kampfmittel des Gegners, wie Geleitzug-Flugzeugträger und Flugzeuge von großer Reichweite, erzielten hauptsächlich ihre Erfolge mit Hilfe eines neuen Radargerätes. Dieses ermöglichte dem Gegner zu jeder Tages- und Nachtzeit und bei jeder Wetterlage, bei Dunkelheit und Nebel und Unsichtigkeit, die deutschen U-Boote über Wasser festzustellen, anzufliegen und zu bekämpfen.

So hatte die Radar-Ortung vom Flugzeug aus die Überwasserkampfkraft des U-Bootes „fast völlig ausgeschaltet. Der Geleitzugkampf in der Rudeltaktik im Nordatlantik, als dem am stärksten luftüberwachten Hauptoperationsgebiet, war in Zukunft nicht länger möglich.“

Was der Oberfehlshaber der U-Boote damals nicht wußte, war die schwerwiegende Tatsache der Enigma-Entschlüsselung durch den Gegner, wodurch der Funkschlüssel unwirksam geworden und der Feind über alle Planungen informiert war.

Dönitz zog aus dem Gesagten die Konsequenzen und ließ den Atlantik räumen, auch wenn das Fernsehen heute das Gegenteil behauptet (Sendung „Mythos Kriegsmarine“). „Am 24 Mai befahl ich den U-Booten“, schreibt der Großadmiral, „unter Anwendung aller Vorsichtsmaßnahmen in den Seeraum südwestlich der Azoren abzumarschieren.“ (a.a.O., S. 334)

Operation „Gomorrha“ – Die „Schlacht um Hamburg“

Den nachhaltigsten, schockierendsten Eindruck auf die deutsche Bevölkerung machten im Sommer 1943 die katastrophalen Luftangriffe auf Hamburg. Zwar führte bereits im Jahr zuvor die Wende in Strategie und Taktik des Luftkrieges gegen die Zivilbevölkerung zu den verheerenden Flächenbränden in Lübeck und Rostock sowie zum Tausend-Bomber-Angriff auf Köln, doch Hamburg stellte eine bisher nicht gekannte neue Dimension des alliierten Bombenterrors dar.

Die „Schlacht um Hamburg“ begann in der Nacht vom 24. auf den 25. Juli 1943

mit dem ausdrücklichen Ziel, eine Millionenstadt völlig zu zerstören. Das britische Bomberkommando unter Luftmarschall Harris wählte bewußt für das Unternehmen den Namen „Gomorrha“ nach dem Bibelwort:

Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab auf Sodom und Gomorrha. Und verderbte die Städte und die ganze Gegend und alle Einwohner der Städte …

Damit sollte den Bomberbesatzungen das Gefühl gegeben werden, den Arm des Christengottes zu verkörpern – ein an Menschenverachtung kaum zu überbietender Zynismus. Entsprechend lautete die Direktive der Luftkriegsleitung zum Angriff auf Hamburg,

daß Luftmarschall Harris die alte Hansestadt bis auf den Grund zerstören soll, und zwar im vollsten Ausmaß aller seiner Fähigkeiten und Möglichkeiten.

Den ersten nächtlichen Großangriff führten insgesamt 790 Bomber durch (347 Lancaster, 245 Halifaxes, 125 Short Stirlings und 73 Wellingtons).

Durch eine primitive neue „Abwehrwaffe“, bündelweise abgeworfene Stanniolstreifen, wurde erstmals das gesamte deutsche Flak- und Nachtjagdsystem lahmgelegt, indem auf den Radarschirmen der deutschen Flakbatterien und der Nachtjäger statt einzelner Ziele nur bizarre Lichtzeichen erschienen.

Seit Wochen lag über Europa eine drückende Sommerhitze, der Himmel war in dieser Nacht wolkenlos und klar. Um 0.33 Uhr heulen in Hamburg die Luftschutzsirenen, und wenige Minuten vor 1 Uhr leiten die Markierungszeichen der Pfadfindermaschinen das Inferno ein.

… Und zwei Stunden lang zittert die Stadt jetzt unter den mörderischen Schlägen. Zwei Stunden lang ist das Heulen, Rauschen, Pfeifen und Krachen der Bomben in der Luft. Und das gierige Knistern der Flammen. Und der Schrei der Gequälten … Zwei Stunden lang fallen die Bomben genau in jenem Mischungsverhältnis, das die Statistiker als „besonders effektvoll“ bezeichnet haben.

- Da sind die Luftminen, so groß wie Litfaßsäulen, die mit ihrem gewaltigen Luftdruck und Sog die Dächer im weiten Umkreis abdecken und die Fenster zerschmettern.

- Da sind die schweren Sprengbomben, die Häuser zum Einsturz bringen und die Straßen umpflügen.

- Da sind die mittleren und kleinen Sprengbomben, die mit ihrem Heulen und Krachen Panik verbreiten.

- Und endlich sind da die Brandbomben, von den schweren (mit Phosphor gefüllten) Flüssigkeitsbomben über die Kanister bis hinunter zu der kleinen Stabbrandbombe.

Das Zahlenverhältnis der einzelnen Bombengattungen ist für Hamburg mit 1 zu 20 zu 120 festgelegt. Auf eine Luftmine kommen zwanzig Sprengbomben und 120 Brandbomben. Die Reihenfolge des Abwurfs ist ebenfalls festgelegt …

- Erst kommen die Minen und legen die brennbaren Innereien der Häuser im weiten Umkreis frei.

- Dann kommen die schweren Sprengbomben und zerstören die Wasserleitungern.

- Dann regnen die Brandbomben herab.

- Und damit sie nicht im Anfangsstadium gelöscht werden, fallen mit den Brandbomben auch die mittleren und leichteren Sprengbomben und treiben die Löschmannschaften in die Keller.

- Und dann kommt endlich der Funkenflug, der durch die Fensterlöcher in die Wohnungen der Häuser getrieben wird.

Das ist die grausam-nüchterne Regieanweisung für die Vernichtung einer Millionenstadt …

- Der Himmel über Hamburg färbt sich blutrot.

- Barmbek ist eine lodernde Flamme auf der linken Seite der Alster.

- Auf der rechten Alsterseite glühen die Flammenmeere von Eimsbüttel, Hoheluft, Altona.

- Rings um den Michel, Hamburgs Wahrzeichen, frißt das Feuer sich in die Altstadthäuser.

- Die Katharinenkirche brennt.

- Auch in St. Nicolai, dem Zielpunkt des Gesamtangriffs, lodert das Feuer.

- Hunderte sterben auch in den glühenden Feuerschluchten der Straßen mit bisher unbekannten Gefahren: dem kochenden Asphalt,

- den meterlang aus den Fenstern vorschießenden Feuerzungen,

- den umstürzenden Fassaden.

Das ist der Tod von Hamburg …

Am darauffolgenden Sonntag verhüllte eine schmutzig-gelbe Rauchwolke die Stadt und blieb dort bis zum späten Nachmittag hängen, bis der Wind sie langsam, auch den Himmel über Ratzeburg verfinsternd, nach Osten trieb.

An diesem 25. und am darauffolgenden 26. Juli setzten amerikanische Bomberverbände das Zerstörungswerk fort.

In der Nacht vom 27. zum 28. Juli griff erneut die RAF im Zuge des „Round the clock bombing“ die Stadt an.

Den Bomberbesatzungen fiel auf, daß der Widerschein der Flammen lange nach dem Abflug plötzlich an Helligkeit zunahm. Durch die Straßen von Hamburg heult nämlich ein gewaltiger Feuerorkan,

ein Feuersturm, wie ihn die Menschheit in ihrer langen Schreckensgeschichte noch nie erlebt hat.

Auch David Irving beschreibt das Grauen:

Zehntausende von Bränden breiten sich ungehindert aus, werden von den Druckwellen der Sprengbomben angefacht wie von einem Blasebalg … Erst langsam, dann immer schneller saugen die Feuer, saugt das Hitzevakuum über den Flammen frische, kühle Luft von außen an … Das ist der tödliche Kreislauf aller Großbrände. Das ist der letzte Augenblick, in dem sich wenigstens noch die Hälfte der Menschen in den Kellern der brennenden Häuser retten könnte. Doch nur die Mutigsten wagen sich hinaus auf die Straßen … Nur wenigen Menschen gelingt die Flucht vor dem Feuer in das schützende Wasser der Kanäle und Flüsse. Nur wenige können sich auch bis auf die freien Plätze retten, die immer noch wie Inseln zwischen den Feuermeeren liegen.

Der Feuerorkan gibt der Vernichtung unvorstellbar dämonischen Ausmaße von unbeschreiblichen Schreckensszenen. Der Orkan riß Kinder von den Händen ihrer Mütter los und wirbelte sie in die Flammenhölle. Die zerstörerische Hitze ließ von vielen Opfern nichts mehr übrig. Die in einem großen Luftschutzkeller umgekommenen Menschen konnten nur anhand einer weichen Ascheschicht auf dem Boden zahlenmäßig auf 250 bis 300 geschätzt werden.

Hans Brunswig, damals Abteilungsleiter „Technischer Dienst“ im Stabe des Kommandeurs der Feuerschutzpolizei Hamburg und Augenzeuge, zeichnete das Geschehen nach Original-Lageberichten auf:

Hans Brunswig, damals Abteilungsleiter „Technischer Dienst“ im Stabe des Kommandeurs der Feuerschutzpolizei Hamburg und Augenzeuge, zeichnete das Geschehen nach Original-Lageberichten auf:

Ab etwa 01.30 Uhr überschlugen sich die Ereignisse, als Flüchtende aus der näheren Umgebung in der Hauptfeuerwache Schutz suchten. Sie waren zum größten Teil verwundet, hatten sich aus Trümmern befreien können, oft nur noch teilweise bekleidet und völlig verstört. Ihnen folgten Flüchtende, die aus Hammerbrook kamen, manche völlig durchnäßt, weil sie einige Zeit in einem Fleet zugebracht hatten. Eine hochschwangere Frau kam splitternackt durch das Hoftor gewankt – und sie gebar bald danach in einem Luftschutzkeller der Hauptfeuerwache ein Kind.

Der Feuersturm heulte etwa ab 02.00 Uhr derart um die Gebäude, daß man sich draußen nur kriechend und an Geländern festhaltend fortbewegen konnte. Wer sich ohne Halt aufrichtete, wurde glatt umgerissen.

Der fünfte Großangriff in einer Woche traf Hamburg in der Nacht vom 29. zum 30. Juli,

diesmal die Stadtteile Harvestehude, Rothenbaum, Eppendorf, St. Georg, Uhlenhorst, Winterhude, Alsterdorf und Fuhlsbüttel.

Der letzte nächtliche Großangriff am Abend des 2. August

geriet wegen des schlechten Wetters mit orkanartigem Sturm allerdings zum Fehlschlag, von dem 30 Bomber nicht zurückkehrten. Die anfliegenden Bomberverbände – 740 Maschinen – gerieten schon über der Nordsee in Gewitterstürme. Hamburg lag unter einer dichten Wolkendecke zwischen 4500 und 9100 m, und gerade zur Angriffszeit entluden sich über dem Stadtgebiet mehrere Gewitter, was im 80 km entfernten Soltau noch zu spüren war.

Nach Hans Brunswig schätzte man Ende 1943 die Zahl der bei den Großangriffen getöteten Personen auf etwa 35000, doch bis dahin waren noch nicht alle Keller und Schutzräume geöffnet. Nur etwa die Hälfte der Toten konnte – oft nur in mühsamster Kleinarbeit – identifiziert werden.

Operation „Zitadelle“ – Die Kursker Schlacht

Noch immer gilt die Katastrophe der 6. Armee in Stalingrad als die Wendemarke zur deutschen Niederlage. Doch in Wirklichkeit brachte erst die Kursker Schlacht im Sommer 1943 die entscheidende Wendung des Rußlandkrieges. Mit der Operation „Zitadelle“, so der Deckname für die Schlacht im Kursker Bogen, wollte Hitler die große Wende herbeiführen. Hier trieb der Ostkrieg seinem Höhepunkt zu, als die Gegner in mächtiger Kräfteentfaltung aufeinanderprallten, auf beiden Seiten mit neuesten Waffen.

Mit Recht nennt die sowjetische Kriegsgeschichte Operation „Zitadelle“ die bedeutendste Schlacht des ganzen Krieges,

schreibt der bekannte Chronist des Rußlandkrieges Paul Carell.

Nach Kursk folgte eine Kette von deutschen Niederlagen. Was diesen düsteren Abschnitt des Krieges … trotzdem so aufrüttelnd macht, ist die Leistung, die von der ausgebluteten Truppe noch vollbracht wurde, sind die Hingabe und der Gehorsam des deutschen Soldaten in schwierigsten, ja, aussichtslosen Lagen. Sie bleiben ein Leitbild für soldatische Tugend. (ebd.)

Welch ein Unterschied in der Bewertung gegenüber der heute üblichen einseitigen ideologischen Behauptung vom „Vernichtungskrieg im Osten“! Carell stützt seine wahrheitsgetreuen Berichte auf Zeugenaussagen und Dokumente b e i d e r Seiten, der deutschen wie der sowjetrussischen.

Die bewährten Heerführer von Manstein, Guderian, von Kluge, Model und andere Generale wandten sich ursprünglich gegen Hitlers Plan, nach Stalingrad an der Ostfront zu schnell wieder offensiv zu werden. Man trug Bedenken, die Reserven und insbesondere die von Guderian wieder aufgebaute Panzerwaffe mit den neuen schweren Panzern „Tiger“ und „Panther“, entwickelt nach den Erfahrungen mit dem russischen „T 34“, zu früh und ohne die nötige Frontreife in riskante Angriffsoperationen zu führen.

Dagegen wies Hitler auf die Gefährlichkeit des „Kursker Bogens“ hin, der wie eine Art Balkon nach Westen in die deutsche Front ragte. Die Sowjets hatten in dieser Ausgangsposition gewaltige Offensivkräfte versammelt, vierzig Prozent ihres gesamten Feldheeres und fast sämtliche Panzer-kräfte. Wegen der Aussicht auf eine Frontverkürzung forderte jedoch Manstein den Angriff für spätestens Anfang Mai, doch die von Hitler immer wieder hinausgezögerte Operation „Zitadelle“– schließlich auf den 5. Juli festgelegt – und die erhebliche Verspätung beunruhigte die Generale. Denn selbstverständlich nutzte die sowjetische Führung die gewonnene Zeit zum intensiven Ausbau eines tiefgestaffelten Verteidigungssystems mit ausgedehnten Minenfeldern.

Vorgesehen war eine Zangenoperation als Umfassungsschlacht nach bewährtem Rezept. Für die Nordfront hatte Feldmarschall v. Kluge die 9. Armee unter Generaloberst Model bestimmt, mit dem Auftrag, aus dem Raum südlich Orel mit drei Panzerkorps nach Südosten gegen die im Raum Kursk stehenden Feindkräfte vorzugehen.

Ausgangslage für die große Schlacht im Sommer 1943.

Es galt, den sog. Kursker Bogen mit der 4. Panzerarmee

und der Armeeabteilung Kempf von Süden und mit der

9. Armee her von Norden abzuschneiden. (Paul Carell, a.a.O., S. 17)

Für die Heeresgruppe Süd hatte Feldmarschall v. Manstein die 4. Panzerarmee unter Generaloberst Hoth vorgesehen. Seine Aufgabe bestand darin, aus dem Raum nördlich Charkow mit 700 Panzern auf Kursk vorzustoßen.

So war eine gewaltige Streitmacht für eine begrenzte Operation eingesetzt, und bei keiner Schlacht im Osten waren je solche Kräftekonzentrationen vorgenommen und so sorgfältig vorbereitet worden. Der Südgruppe standen über 1000 Panzer und fast 400 Sturmgeschütze zur Verfügung. Nahezu gleichstark sah v. Kluges Nordgruppe aus, so daß für die Offensive insgesamt 3000 deutsche Panzer und Sturmgeschütze bereitstanden. Auf den Flugplätzen um Charkow und Orel lagen 1800 Flugzeuge zur Unterstützung der Operation in Bereitschaft.

Was die deutsche Führung nicht ahnte, war die Tatsache, daß die sowjetische Seite von den Vorbereitungen bis ins letzte Detail präzise Kenntnis besaß. Paul Carell faßt zusammen:

Hitlers großes Geheimnis „Unternehmen Zitadelle“ war kein Geheimnis mehr! Die Schlacht, von der sich der Führer Deutschlands eine entscheidende Wendung versprach, war verraten. Die amtlichen sowjetischen Dokumente, die offizielle Kriegsgeschichte und die offiziöse Memoirenliteratur der Militärs bestätigen es mit einem erstaunlichen, ungewöhnlichen Freimut. Der Verräter saß in der engsten Umgebung Hitlers. Er führte in den sowjetischen Spionagetelegrammen den Decknamen „Werther“.

Aber die wahren Zusammenhänge blieben auch Paul Carell bis 1981 noch verborgen. Davon später!

Während des ganzen Krieges fand noch nie eine Feuerkonzentration von Artilllerie und schweren Waffen auf so engem Raum statt. Auf dem Höhepunkt der Entscheidungsschlacht des Zweiten Weltkrieges kämpften auf beiden Seiten jeweils 1000 bis 1200 Panzer und Sturmgeschütze. Obwohl die Sowjets Termin und Konzept der deutschen Offensive genau kannten, waren die Einbrüche der vorgehenden Infanterie, Pioniere und Panzerfahrzeuge am Anfang allen Schwierigkeiten und Widerständen zum Trotz beeindruckend. Teilweise gerieten die sowjetischen Verbände sogar in Panik, andere leisteten verbissen Widerstand und erlitten vor allem in der offenen Panzerschlacht von Prochorowka empfindliche Verluste. Unterstützt wurden die Kämpfe im Kursker Bogen ebenso aus der Luft insbesondere durch den wirkungsvollen Einsatz von Rudels Stuka-Panzerstaffel mit der „Kanonenmaschine“ Ju 87 D, speziell ausgerüstet mit zwei 3,7 cm Pak unter den Tragflächen.

Zwar gelangen im Südabschnitt tiefe Einbrüche, doch mußte Model an der Kursker Nordfront seine Kräfte neu verteilen, weil die Russen in seinem Rücken tief eingebrochen waren und Orel bedrohten.

Aus der drohenden russischen Niederlage wurde schließlich in der entscheidenden Schlacht des Ostkrieges doch ein Sieg der Roten Armee, obwohl Manstein 34000 Gefangene gemacht hatte und die Sowjets allein an der Südfront des Kursker Bogens insgesamt 85000 Mann verloren.

Gegen den einst von Clausewitz formulierten Grundsatz der Kriegskunst verstoßend, entschloß sich Hitler wegen der am 10. Juli begonnenen Landung der Westalliierten auf Sizilien das Unternehmen „Zitadelle“ abzubrechen und den erfolgversprechenden Kampf im Kursker Bogen einzustellen.

Verrat

In dem Zusammenhang müssen wir aber noch einmal auf den Verrat zurückkommen, der in der Kursker Schlacht eine ganz außergewöhnliche Rolle gespielt hat.

Es gab verschiedene, teilweise auch ausgehobene Agentenringe mit Funkzentralen zur direkten Nachrichtenübermittlung nach Moskau an den Generalstab der Roten Armee. Der wohl wichtigste Agentenring saß in der Schweiz, in Genf und Lausanne. Unter den abgefangenen Funksprüchen, mit denen der sowjetische Generalstab laufend bedient wurde, waren Informationen, die nur von höchster Stelle der deutschen militärischen Führung stammen konnten und unter dem Tarnnamen „Werther“ in die Geschichte eingingen.

- Der Leiter des militärischen Nachrichtendienstes in Moskau führte den Decknamen „Direktor“,

- der Leiter des sowjetischen Agentennetzes in der Schweiz den Decknamen „Dora“ (alias Alexander Rado).

- Unter „Lucie“ wurde der deutsche Emigrant Rudolf Rössler im Funkverkehr aus der Schweiz geführt.

- Der geheimnisvolle Informant in der deutschen Führung war, wie bereits erwähnt, besagter „Werther“.

So wußte der „Direktor“ in Moskau bereits am 12. Juni, als Hitler seine Hoffnung für „Zitadelle“ auf den neuen Panzer V „Panther“ setzte, von der Existenz dieses modernen deutschen Panzers:

Direktor an Dora. – Geben Sie Auftrag an Lucie und Mitarbeiter, festzustellen: alle Angaben über schwere Panzer – genannt Panther. Wichtig ist: Konstruktion dieses Panzers und technische Charakteristik, Stärke der Panzerung … Wie hoch ist die monatliche Produktion?

Hinsichtlich der geplanten deutschen Offensive bei Kursk verlangte Moskau bereits am 30. Mai präzise Auskünfte:

Direktor an Dora. – Erteilen Sie dringend Auftrag an Lucie und Werther, festzustellen: 1. An welcher Stelle des Südsektors der Ostfront soll konkret die deutsche Offensive beginnen? 2. Mit welchen Kräften und in welcher Richtung soll der Schlag geführt werden? 3. Wo und wann außer dem Südsektor wird eine deutsche Offensive an der Ostfront geplant? (ebd.)

Die Spekulationen, welcher „Verräter“ sich im Führerhauptquartier oder in OKW bzw. OHL hinter dem Decknamen „Werther“ verborgen haben könnte, erhielten 36 Jahre nach Kriegsende eine überraschende Wendung, seitdem die neuesten britischen Geheimdienstunterlagen bekanntgegeben worden waren. Die streng gehütete „Werther“-Legende schien 1981 auch für Paul Carell geplatzt zu sein. Der Hinweis, daß möglicherweise Churchill hinter dieser streng geheimgehaltenen Quelle steckte, erscheint bis heute höchst plausibel. Carell führte dazu im einzelnen aus:

30 Jahre haben die Engländer das Geheimnis gehütet, wie sie die lebensgefährliche Schlacht gegen die deutschen U-Boote in einen Sieg verwandelten: Sie knackten den für absolut sicher geltenden Code der deutschen „Enigma“-Verschlüsselungsmaschine. Doch sie lasen nicht nur den geheimen Funkverkehr zwischen Großadmiral Dönitz und seinen U-Booten mit, sondern auch die supergeheimen verschlüsselten Funksprüche des deutschen Oberkomandos des Heeres mit den Heeresgruppen der Ostfront: Aufmarschweisungen, Angriffstermine, Dislozierung von Verbänden und Nachschub …

Die Engländer haben vor wenigen Monaten, 36 Jahre nach Kriegsende, erstmals mit amtlichem Segen publiziert, daß die Vereinigten Stabschefs seit Juli 1941 dem Druck Churchills nachgaben und den Sowjets die „Enigma“-Aufklärungsergebnisse zugänglich gemacht haben. Der Kreml wurde „regelmäßig über Kriegsgliederung, Operationen und Absichten der Wehrmacht in Rußland unterrichtet“, wie sie sich aus den mitgelesenen deutschen Funksprüchen ergaben.

So gelangten seit Ende April 1943 auch regelmäßige und detaillierte Berichte über den Stand der deutschen Vorbereitungen für das Unternehmen „Zitadelle“ an die sowjetische Führung. Um das „Enigma“-Geheimnis jedoch weiter streng zu hüten, verschwiegen die Engländer, aus welcher Quelle sie schöpften, sie ließen nur wissen, daß die Informationen „von einer an wichtiger Stelle eingesetzten und höchst zuverlässigen Quelle aus Berlin“ stammten. (Carell, 23).

Generalfeldmarschall von Manstein, nach dem Urteil des britischen Militärhistorikers Liddell Hart einst „der gefährlichste militärische Gegner der Alliierten“, gelangte nach dem Krieg zu folgender Schlußbetachtung:

Das Fehlschlagen von „Zitadelle“ kann man auf mancherlei Ursachen zurückführen, von denen eine wesentliche das Fehlen des Überraschungsmomentes gewesen ist. Trotz aller Täuschungs- und Verschleierungsmaßnahmen konnte die Offensive den Gegner nicht mehr unvorbereitet treffen.

Man würde aber fehlgehen, wenn man die Ursachen des Fehlschlages vorwiegend im Taktischen sehen wollte.

Die Operation „Zitadelle“ ist von der deutschen obersten Führung vor gefallener Entscheidung abgebrochen worden: In erster Linie auf Grund strategischer Einwirkungen, die von einem anderen Kriegsschauplatz (Mittelmeer) bzw. von einer anderen Front (2. Pz.-Armee im Orelbogen) ausstrahlten, und erst in zweiter Linie auf Grund eines taktischen Mißerfolges, nämlich des Steckenbleibens des Angriffs der 9. Armee, das zum mindesten eine schnelle Entscheidung der Schlacht in Frage stellte.

Beides wäre vorauszusehen bzw. zu vermeiden gewesen, wenn die deutsche oberste Führung aus der im Frühjahr 1943 gegebenen Gesamtlage eindeutig die Folgerung gezogen hätte, daß alles daran zu setzen sei, im Osten nunmehr zu einem Remis oder wenigstens einer Erschöpfung der Angriffskraft der Sowjets zu gelangen. Wenn sie zugleich bereit gewesen wäre, kräftemäßig und zeitlich entsprechend dieser Folgerung zu handeln.

Dem Urteil des großen Strategen ist sicher auch heute noch zuzustimmen, wenn er schreibt:

So ist das Fehlschlagen von „Zitadelle“ darauf zurückzuführen, daß die deutsche Führung sowohl kräftemäßig wie zeitlich einem Risiko auszuweichen versucht hat, das sie hätte auf sich nehmen müssen, wenn sie den Erfolg dieser letzten großen Angriffsoperation im Osten sicherstellen wollte.

An der Leistung von Truppe oder Truppenführung hat der Mißerfolg jedenfalls nicht gelegen. Beide haben sich erneut aufs höchste bewährt. Die Gegenüberstellung der beiderseitigen Verluste zeigt, wie überlegen an Können unsere Truppen auch damals der Gegenseite gewesen sind.

Den Beschluß, auf Sizilien zu landen (Operation „Husky“), faßten die Alliierten auf der Konferenz von Casablanca.

Die Landung begann am 10. Juli 1943, und am 17. August war die Insel vollständig besetzt. Unter dem Eindruck der Landung brach das faschistische System in Italien zusammen. Der „Duce“ Mussolini trat am 25. Juli zurück und wurde verhaftet. Der neue Minister-präsident Marschall Badoglio unterzeichnete einen Sonderwaffenstillstand, der aber erst am 8. September bekanntgegeben wurde. Einen Tag später wirkten sich die deutschen Gegenmaßnahmen (Fall „Achse“) aus: die Besetzung Roms, Entwaffnung und Gefangennahme oder Entlassung der italienischen Streitkräfte. Mussolini wurde am 12. September durch eine spektakuläre Aktion deutscher Fallschirmjäger aus dem Berghotel vom Gran Sasso befreit und nach Deutschland geflogen.

Die italienische Flotte verließ den Hafen La Spezia, um sich in Malta den Briten zu unterstellen. Deutsche Bomber erhielten den Auftrag, dies möglichst zu verhindern. Zur Verwunderung der Schiffsbesatzungen lösten die Deutschen bei einer zweiten Angriffswelle ihre Bomben in größerer Höhe aus, die in einen sanften Gleitflug übergingen und sich ihre Ziele selbständig aussuchten. Das Schlachtschiff „Roma“ wurde innerhalb von fünf Minuten zweimal getroffen, was zur Explosion einer Munitionskammer führte. Das italienische Schlachtschiff zerbrach in zwei Teile und kenterte. Das war der erste Erfolg einer präzisionsgelenkten, funkferngesteuerten deutschen Gleitbombe, Vorläufer der modernen Lenkflugkörper, geeignet, bewegliche Ziele wie Schiffe aus der Luft sicher zu treffen.

Peenemünde

Deutsche Wissenschaftler und Ingenieure arbeiteten an unterschiedlichen neuen Waffen- und Antriebsystemen, wie zum Beispiel auf dem Gebiet der Turbinentriebwerke für Flugzeuge oder der Raketenforschung. Deshalb wurde auch das Raketenerprobungszentrum Peenemünde auf der Insel Usedom in der Nacht vom 17. zum 18. August 1943 Ziel eines britischen Bombenangriffs. Mit einem Scheinangriff auf die Reichshauptstadt durch nur 8 Mosquitos war die deutsche Nachtjagd bewußt irregeführt worden. Aber auch das Bomber Command der RAF verheimlichte seinen Besatzungen, daß ihr Angriff dem Raketenerprobungszentrum der Deutschen gelten sollte. John McFarlane, damals Navigator einer Lancaster, berichtete mir im Jahre 1976*:

Die haben uns nicht gesagt, welchem Ziel unser Angriff galt. Die haben behauptet, wir würden eine Geräteproduktion für deutsche Nachtjäger angreifen.

Lancaster September 1943, zweiter von rechts: der Navigator John McFarlane Auffallend: der geöffnete, 10 m lange Bombenschacht

McFarlane’s Crew war übrigens im Juli auch an der ersten Angriffswelle über Hamburg beteiligt. Ihr Lancaster-Bomber ist dann aber in der Nacht des 23./24. September 1943 bei Mannheim von der Me 110 des Nachtjägers Oblt. Lenz Finster abgeschossen worden. Von der siebenköpfigen Besatzung überlebten fünf Mann durch Fallschirmabsprung, weil der Nachtjäger nur einen einzigen Feuerstoß abgegeben hatte. Nach dem Krieg suchte McFarlane nach dem deutschen Piloten, um sich für die ritterliche Haltung zu bedanken, doch war Lenz Finster beim Nachteinsatz am 24. Dezember 1943 gefallen. Mit dem Bordfunker Siegfried Beugel, der den Absturz überlebte, kam es 1976 zur persönlichen Begegnung, aus der sich eine aufrichtige Freundschaft entwickelte.

*Ich hatte den Kontakt hergestellt. Der ehemalige Navigator McFarlane besuchte mich in Braunschweig, nachdem wir mehrfach miteinander korrespondiert hatten, und anschließlich Siegfried Beugel, den Bordfunker des Nachtjägers, der ihre Lancaster abgeschossen hatte. Er berichtete mir schriftlich, und die einstigen Gegner im Luftkrieg wurden zu langjährigen Freunden.

„Schlacht um Berlin“

Nach dem Untergang Hamburgs war damit zu rechnen, daß Berlin das Hauptziel der Angriffe des Bomber Commands der RAF sein würde.

Den Auftakt in der sog. „Schlacht um Berlin“ bildete die Nacht des 23./24. August 1943.

Innerhalb von 10 Tagen plante Marschall Harris drei Großangriffe mit insgesamt 1647 Bombern. Für die deutsche Abwehr kam die Bomberoffensive aber nicht überraschend. Flak und Nachtjagdgeschwader wirkten zusammen in einer der heftigsten Nachtluftschlachten über Deutschland. Die Stadt mußte in dieser Nacht durch verheerende Brände erhebliche Zerstörungen ertragen, und allein diesmal wurden 35000 ihrer Bewohner ausgebombt. Aber auch den Angreifern sind empfindliche Verluste zugefügt worden, denn insgesamt wurden nahezu 60 Bomber abgeschossen, die meisten durch Piloten verschiedener Nachtjagdgeschwader. So erzielte neben Major Lent und anderen Oblt. Finster von der I. NJG 1 je einen Doppelabschuß.

In der Nacht vom 31. August zum 1. September erfolgte der zweite britische Großangriff,

drei Tage später, in der Nacht zum 4. September der dritte.

Bevor das Bomber Command im November Berlin zum Hauptziel erklärte, trafen Schwerstangriffe Mannheim und Hannover im September, Kassel und Düsseldorf im Oktober. Die eigentliche Schlacht um Berlin begann aber erst mit voller Wucht in der Nacht zum 19. November 1943. Ein großangelegter Doppelangriff traf dann die Reichshauptstadt in den Nächten vom 22. zum 23. und zum 24. November.

Bis zum 24./25. März 1944 litt Berlin unter 16 Großangriffen, unter Einbeziehung der Mosquito-Angriffe stieg die Zahl der Luftangriffe sogar auf auf 32. Die Piloten der zweimotorigen Nachtjagd (Me 110 und Ju 88) mit ihren „Lichtenstein“-Radarbordgeräten und der einmotorigen „hellen“ Nachtjagd (Hajo Herrmanns JG 300 „Wilde Sau“) schossen in einigen Nächten bis zu 80 Feindbomber ab. Insgesamt verloren die Briten in der Schlacht um Berlin rund 500 Maschinen, das sind 6,2 Prozent der über Berlin eingesetzten Flugzeuge. Die Verluste der Luftwaffe bezifferten sich auf etwa 90 Maschinen.

Trotz der ungeheuren Zerstörungen und der unvorstellbaren psychischen Belastungen

blieb der Widerstandswille der Bevölkerung ungebrochen.

Diese Tatsache beschränkt sich nicht nur auf die Millionenstadt Berlin. Daß die Berliner trotz der nervlichen Belastung und trotz aller Schrecken eines Bombenkrieges nicht den Mut aufgeben, der Wille zum Durchhalten sich immer mehr festigt, hätten die Briten eigentlich noch aus eigener Erfahrung wissen müssen. (Werner Girbig)

Anfang Dezember 1943 führte allen chaotischen Begleitumständen zum Trotz die Ingenieurpilotin Melitta Gräfin Stauffenberg eine äußerst schwierige Flugreise von Berlin nach Stockholm durch, um auf Einladung der Deutsch-Schwedischen Gesellschaft vor 700 Zuhörern (unter ihnen Sven Hedin) über das Thema „Eine Frau in der Flugerprobung“ zu sprechen (am 6.12.). Zum Schluß sagte sie über den „Wahnsinn“ des Bombenkrieges „über unseren Städten“:

Wir glauben nicht daran, daß er uns brechen wird, wie tief und untröstlich wir auch den Verlust unzähliger Menschenleben empfinden: Die eigentliche, die innerste Substanz des Volkes greift dieser Bombenkrieg – so hoffen wir – nicht an. […] Weil wirklich zu allem bereit, sind wir auch des Glaubens, daß wir überdauern werden.

Heldentum der Väter und Mütter – unwissende Nachfahren

Das Jahr 1943 ging mit einem weiteren, für Deutschland besonders tragischen Verlust zu Ende. Der letzte Versuch der Kriegsmarine, einen der Murmansk-Geleitzüge der Westalliierten zur Unterstützung der Sowjets mit Überwassereinheiten anzugreifen, endete am zweiten Weihnachtstag mit dem Untergang des Schlachtschiffes „Scharnhorst“, bei dem 1932 Seeleute im eisigen Nordmeer den Tod fanden.

Im Zusammenhang mit dem Abbruch der Schlacht im Kursker Bogen war bereits an die Landung der Alliierten auf Sizilien am 10. Juli 1943 erinnert worden. In englischer Sprache erschien 2010 die Dokumentation zweier Autoren unter dem Titel „Focke Wulf Fw 190 in the Battle of Sicily“. Gewürdigt werden darin die äußerst gefahrvollen Einsätze deutscher Jagdbomber gegen Schiffs- und Landziele an der sizilianischen Küste und in Süditalien im Sommer 1943. Einer der Piloten vom Schnellkampfgeschwader 10, der als einziger der 6. Staffel diese Einsätze überlebte, war Leutnant Helmut Wenk. Ihn hatte man um das Vorwort für die englischsprachige Dokumentation gebeten, von ihm stammen aber auch fünf beeindruckende Hörbücher, mit denen er seine Erlebnisse wiedergibt, um an das Schicksal seiner vielen Kameraden und ihren Einsatzwillen im Kampf für die Heimat zu erinnern.

Wenn Charles de Gaulle einmal treffend feststellte, man erkenne den Charakter eines Volkes daran, wie es seine Soldaten nach einem verlorenen Krieg behandelt,

dann spiegelt das Zerrbild, das sich heute die Medien allgemein leisten, einen Grad der Verkommenheit wider, der geschichtlich einmalig ist.

Das Urteil ausländischer Experten über Disziplin und Leistung der Deutschen Wehrmacht steht dazu im krassen Gegensatz. Selbst in einer amerikanischen Monographie über den deutschen Standardjäger Me 109 von D.A. Lande (Osceola, WI, USA 2000, Großformat mit vielen Fotos, teils in Farbe und über 100 Seiten) wird ein Kapitel – wohl in Anlehnung an den amtlichen Terminus „Reichsverteidigung“ – überschrieben mit

„Defense of the Fatherland“.

Hier schwingt im Bewußtsein noch die historische Wahrheit mit:

Daß aus dem Polenkrieg dann doch ein Weltkrieg wurde, verdankt die Welt in erster Linie England.

Und wie behandelt eine deutsche Zeitung einen der Männer, die dieses Flugzeug in Einsätzen geflogen haben, den hochdekorierten

Werner Mölders zu dessen 100. Geburtstag?

Die „Märkische Allgemeine Zeitung“ vom 3. April 2013 titelt ihren Artikel über den 1941 tödlich verunglückten Jagdflieger „Im Dienst der Nazi-Propaganda“ und beginnt mit dem empörenden Satz:

Offiziell hat erst Peter Struck dem Spuk ein Ende gesetzt. 2005 ordnete der Verteidigungsminister an, den Namen Mölders von Erinnerungen der Bundeswehr zu tilgen. Ein Jagdgeschwader an der Donau und eine Kaserne in Niedersachsen hießen bis dahin nach dem vermeintlichen Kriegshelden, der vor 100 Jahren geboren wurde, in Brandenburg/Havel aufwuchs und unter den Nazis zur Ikone avancierte.

Zu ergänzen: Der Zerstörer „Mölders“ der Bundesmarine war ohnehin bereits außer Dienst gestellt.

Auch der renommierte Journalist, Chefredakteur beim Fernsehen und Autor wissenschaftlicher Veröffentlichungen Rüdiger Proske war einst Jagdflieger und jüngster Staffelführer der Luftwaffe (EK I und EK II). Er paßte sich nicht dem Zeitgeist an, sondern setzte sich 1996 mit den Hintergründen der umstrittenen Wanderausstellung über die Wehrmacht mit seiner ersten Streitschrift

Wider den Mißbrauch der Geschichte deutscher Soldaten zu politischen Zwecken

kritisch auseinander (Hase & Koehler). In der Fortsetzung „Vom Marsch durch die Institutionen zum Krieg gegen die Wehrmacht“ (1997, 2. Auflage) bezog Proske klar Stellung:

Es geht nicht mehr um Wissenschaftlichkeit und wissenschaftliche Methoden. Es geht nicht mehr darum, ob man pauschalisierend 18 Millionen Soldaten Verbrecher und die Wehrmacht eine Verbrecherorganisation nennen darf. Es geht nicht mehr um die Aufhellung der Geschichte, sondern allein darum, wer für und wer gegen die Ausstellung ist. Es geht um ein neues Feindbild und es geht um die Revitalisierung der 68er-Welt. Es geht um den Versuch, die politische Mitte durch die Provokation der Rechtsradikalen in Verlegenheit zu bringen, und es geht darum, die Ausstellung als Hebel dafür zu benutzen, der Linken für die kommende Bundestagswahl günstigere Ausgangspositionen zu verschaffen. Es geht um den Mißbrauch der Geschichte deutscher Soldaten zu politischen Zwecken. (S. 38 f.)

Zum gleichen Thema bemerkte Brigadegeneral a.D. Reinhard Uhle-Wettler:

Wehrmacht und deutsches Soldatentum sind zur Zeit dem Generalangriff der „Geschichtspolitik“ ausgesetzt. Es steht aber mehr auf dem Spiel. Geschichtspolitik bedroht die Geschichte des deutschen Volkes insgesamt und damit unsere Identität und unser Selbstverständnis. Daher ist jeder, der noch deutsch denkt und fühlt, aufgerufen, „Geschichtspolitik“ zu entlarven und besonders der Jugend die Augen für die beispiellose Meinungsmanipulation der „Geschichtspolitiker“ zu öffenen.

Dieser Mahnung sind auch die Verse von Paul Beuthe gewidmet:

Sie liegen im Westen und Osten.

Sie liegen in aller Welt.

Und ihre Helme verrosten.

Und Kreuz und Hügel zerfällt.

Sie liegen verscharrt und versunken,

im Massengrab und im Meer.

Aber es leben Halunken,

die fallen noch über sie her!…

Sie gingen, die Heimat zu schützen –

und haben allem entsagt.

„Was kann uns der Einsatz nützen?“

hat keiner von ihnen gefragt!

Sie haben ihr Leben und Sterben

dem Vaterlande geweiht.

Und wußten nicht, welchen Erben –

und welcher Erbärmlichkeit!

Dem Anliegen von Adelinde kann ich für die heutige Jugend und spätere Generationen voll zustimmen, Geschichte muß immer wieder neu im Sinne der Wahrhaftigkeit durchdrungen werden. Ich habe mich – trotz meiner Vorliebe für zukünftige Ausblicke – gestern doch noch einmal mit den Wehrmachts-, Lageberichten, insbesondere von Jodl (als Hitlers rechte Hand) und den Hitlerbesprechungsnotizen im Führungsstab beschäftigt (s. Hans-Adolf Jacobsen, 1939-1945, „Der zweite Weltkrieg in Chronik und Dokumenten“, erschienen 1959 im Wehr und Wissen Verlag Darmstadt).

Als eine Art Rückschau komme ich zu dem Ergebnis: Wie auch immer und aus welchen strategischen Fehlern der 2. Weltkrieg für Deutschland verloren ging, Deutschland war bereits verloren dadurch, dass es der geistigen Elite in Deutschland nicht gelang (wohl auch nach Versaille und der Weltwirtschaftskrise kaum noch gelingen konnte), das Deutsche Durchschnittsvolk vor dem Hassardeur Hitler und desssen Ideologie (dem vorgetäuschten Bewußtsein ethischer und moralischer Gerechtigkeit des „deutschen Kampfprinzips“ unter einem unfehlbaren Führer) zu bewahren. So gelang es den Hassardeuren, das Volk zu hypnotisieren, also letztlich „geistig“ kampfunfähig zu machen, bis jeder Widerstand Selbstmord war.

Die Lage am Ende des 4. Kriegsjahres (1943) gibt Adelinde objektiv richtig wider. Sie war alarmierend, was die Summe aller Negativa betrifft, wenn auch nicht alle wesentlichen strategischen Fehler erwähnt werden. Eine ca. 2000 km lange Frontline im Osten war objektiv mit den zersplitterten und ermüdeten Kräften und den italo-rumänischen Versagern nicht zu halten, eine weitere Schwächung der Deutschen Kräfte lag in der Errichtung der allierten 2. und 3. Front im Süden. Die Überlegenheit der Russen Ende 1943 war rd. 7:1, wobei es für die deutschen Kräfte an Versorgung und Nachschub ohnenhin mangelte. Appelle vieler deutscher Genräle für einen Rückzug auf die „innere Linie“ (also Grenze Deutschlands im Osten) wurde verworfen. Als Gegenargument galt schlichtweg der durch nichts gerechtfertigte Glaube an den Endsieg.

Wenn Jodl in seinem Bericht an die versammelten Gauleiter vom 25. 10. 1943 spricht: „Wie dieser Krieg einmal enden soll, das kann kein Mensch vorhersagen“, dann bekennt er damit selbst in 1943 schon den drohenden Untergang und nimmt das mit der Begründung hin, „Deutschland werde siegen, weil wir siegen müssen, denn sonst hat die Weltgeschichte [scil.: aus der Sicht der Naziideologie] ihren Sinn verloren.“ Das ist doch mehr als eine Bankrotterklärung. Nach Jacobsen wird hier der dämonische Einfluß Hitlers deutlich, der wider bessere Einsicht den Krieg sinnlos zu Lasten Deutschlands verlängerte, nur um sein Herrschaftssystem – und sein eigenes Leben – bis zur letzten Minute aufrechtzuerhalten.“

Dass unsere Feinde damals wie heute ihren Nutzen ziehen, wen wundert das?

Die Argumentation von Mithus erinnert mich an ein anderes alliiertes Flugblatt, indem es hieß: „Hitler kann den Krieg nicht mehr gewinnen, er kann ihn nur noch verlängern, weil er weiß, daß das Kriegsende sein eigenes Ende ist.“ Die einfache Denkart einer Feindpropaganda wirkt also bis heute fort.

Mithus‘ Kommentar verliert sich, wie so oft heutzutage, in deutschlandzentrierte Erwägungen, ohne das Ganze der geschichtlichen Abläufe zu berücksichtigen. An monokausalen Erklärungsmustern mangelt es wahrhaftig nicht.

Über das wahre Ausmaß des Verrates in den eigenen Reihen haben die wenigsten auch von Historikern eine klare und auch nur annähernd volle Vorstellung. Die „Rote Kapelle“ ist allgemein bekannt; in ihr waren Adelige, Offiziere und Intellektuelle zusammengeschlossen; 68 von ihnen wurden gefaßt. Durch Funk wurden über 500 Verratsmeldungen über taktische und operative, sowie strategische Pläne der Deutschen Wehrmacht, Truppenverlegungen, Bewaffnungen, Nachschubtransporte, Angriffstermine usw. gemacht. Noch schwerwiegender war der Verrat der „Roten Drei“, die in der Schweiz von dem aus religiösen Gründen den Nationalsozialismus hassenden Rudolf Rössler geführt wurde. Von dieser Gruppierung wurde praktisch alles verraten, was im Führerhauptquartier; im Oberkommando der Wehrmacht (OKW) und im Oberkommando des Heeres (OKH) beschlossen wurde. Durch sie saß der sowjetische Generalstab gleichsam im Führerhauptquartier bei den geheimsten Besprechungen. Oft kannten die Russen die Pläne eher als die deutschen Fronttruppen, so daß sie leicht Gegen- und Abwehrmaßnahmen treffen konnten. Das „Unternehmen Zitadelle“ beispielsweise wurde quasi von A bis Z verraten, wodurch im Sommer 1943 im Kursker Bogen den deutschen Panzertruppen das Rückgrat gebrochen wurde. „Zitadelle“ kann auch als letzte deutsche Großoffensive an der Ostfront bezeichnet werden. Ähnlich verhängnisvoll war das Wirken der „Gruppe Hirse“ in Japan, die in der deutschen Botschaft in Tokio saß und deren wichtigster Mann Dr. Richard Sorge war. Er verriet den Sowjets, daß Japan nicht an der Seite Deutschlands in den Krieg gegen die UdSSR eintreten werde, weshalb im Winter 1941/42 etwa 2 Millionen ausgeruhter und bestens ausgerüsteter, mit Winterausrüstung versehener sowjetischer Soldaten an die entscheidenden Fronten vor Moskau, Leningrad und Rostow geworfen werden konnten.

Woran sich Herr Lange erinnert, war kein alliiertes Flugblatt, sondern das „Manifest des Nationalkomitees“ , eine Propagandaaktion ehemaliger Wehrmachtsangehöriger mit kommunistischer Einfärbung. Unter diesen zu den Sowjets Übergelaufenen befanden sich sehr viele deutsche Offiziere, die zwar so der alliierten Propaganda dienten, aber denen auch der Rettungsgedanke des Deutschen Volkes in Anbetracht der objektiven Lage 1943 nicht abzusprechen war. Die Quelle findet sich bei dem von mir zitierten Hans-Adolf Jakobsen, S. 298 ff.

Herr Lange, der Sie mir Monokausalität zu Unrecht vorwerfen, Sie sollten selbst genauer sein. Darüber hinaus ist Ihre Einlassung mehr als unschlüssig:

1. Als das Manifest veröffentlicht wurde, war ich gerade 5 Jahre als, also des Lesens unkundig. Da konnte also weder etwas auf mich wirken noch heute n a c h -wirken. Als Naziopfer liegt mir nichts ferner als das.

2. Der Vorwurf der „Deutschlandzentriertheit“ ist Nonsens, denn der 2. Weltkrieg ist ohne Nazideutschland als Folge der geschichtlichen Ereignisse seit zumindest 1871 – worauf ich ausdrücklich hingewiesen habe – gar nicht denkbar. Findet man bei Adelinde noch die wesentlichen o b j e k t i v e n Fakten für die Aussage, warum der Krieg ab 1943 als verloren angesehen werden mußte, so lesen wir bei Ihnen nur durch nichts bestätigte Vermutungen, die – s. o. – noch dazu falsch, sondern auch erbärmlich sind, wenn es um die deutsche Geschichte geht. Einseitigkeit und Blindheit für objektive Fakten aus 1943 im Jahre 2013 noch immer nicht überwunden zu haben, ist geistiger Stillstand von vorgestern.

3. Dass der Krieg für Deutschland ab 1943 objektiv nicht mehr zu gewinnen war, war allen in der Kriegsführung ausgebildeten Stäben bekannt. Das ist unstrittig, es fehlte nur manchem Mandarin des Gröfazes der sittliche (germanische) Mut, die richtigen Konsequenzen daraus zu ziehen. Hier zeigt sich anstelle des von Adelinde so hochgelobten ehrlichen Kampfgeistes, den auch die einfachen Soldaten bis zum letzten Blutstropfen zeigten, die Feigheit einiger Kriegsberater vor der Verwantwortung.

4. Es gab auch Ausnahmen, wie das Attentat auf Hitler u. a. beweisen. In einem Schreiben vom Oktober 1943 an den Oberbefehlshaber der 9. Armee, Generaloberst Model, schreibt dazu Genral von Seydlitz folgendes:

„Darum (scil.: wegen der Aussichtslosigkeit), Herr Generaloberst, handeln Sie nach Ihrer besseren Einsicht. Sie, wie alle Befehlshaber der deutschen Wehrmacht, tragen die Verantwortung für das Schicksal Deutschlands in ihrer ganzen Schwere. Zwingen Sie Adolf Hitler zum Rücktritt … Es geht aber alles verloren und jede Hoffnung wird zunichte, wenn Adolf Hitler mit Ihrer Hilfe den Krieg fortsetzen kann und das deutsche Volk mit sich in den sicheren Untergang reißt.“ gez.: von Seydlitz (aaO, S. 305).

5. Hieraus wird sichtbar die Objektivität der Lage, die sich von den Erkenntnisses des o. a. Manifestes durch nichts untercheidet. Hier gilt das Gesetz der Objektivität, nicht das der subjektiven, unwahren Unterstellung. Auch ist die Herkunft der Aussage aus dem Manifest nicht das entscheidende Kriterium, wenn es um die Richtigkeit der Fakten geht. Auch der Feind hat mal recht, auch wenn er andere Motive verfolgt.

6. Was heute noch nachwirkt, ist die Erkenntnis der Tatsache, dass der angeblich notwendige Raum im Osten objektiv gar nicht notwendig war. Die heutige deutsche Bevölkerung von rd. 80 Millionen Deutschen lebt auch noch weiter auf dem Rest von knapp 70% des ehemaligen Reichsgebietes. Lohnte dafür das blutige Opfer?

7. Zum Schluß sei daran erinnert, dass ich Adelindes Anliegen immer als zukunfstgerichtet ansah. Wenn Sie, Herr Lange – wie ich – sich wirklich Sorgen um die Zukunft Deutschlands und Europas machen wollen – Sie sollten es unbedingt tun, um die richtigen Schlüsse zu ziehen – dann befassen Sie sich doch mal mit dem heimlichen Krieg zwischen USA-Israel und Russland um die immensen Gasfelder im östlichen Mittelmeer und der Frage, warum das Griechenlandproblem von unseren „Freunden“ so hintertrieben wird und Frau Merkel nur mit Spardiktaten abtaucht. Wissen Sie, dass Griechenland und Zypern vor der Haustür über Milliarden Kubikmeter Gas verfügen, die sämtliche Schulden auf einen Schlag tilgen könnten? Aber das wollen die Großmächte nicht, weil sie sich selbst in den Besitz dieser Ressourcen bringen wollen und somit erreichen können, dass Europa kein ernstzunehmender Gegner der globalen US-Israel-Wirtschaft wird. Der Drang zur Weltmacht geht weiter.

Ich frage mich, ob dieser Vorwurf von „deutschlandzentrierten Erwaegungen“, den Herr Lange gebraucht, auf einer politischen Ideologie beruht, die fuer die „menschheitsgeschichtlich notwendige Schaffung des Atlantischen Imperiums“ die Vernichtung Deutschlands als Voraussetzung betrachtet.

Recht aufschlussreich dafür sind die von beiden Seiten abgegebenen Verlustmeldungen. Am 7. August 1943 bezifferte das sowjetische Informationsbüro die deutschen Panzerverluste für den Zeitraum vom 7. Juli bis zum 6. August 1943 mit 4.605 vernichteten und 521 erbeuteten Panzerkampfwagen. Das wären 5.126 Totalverluste gewesen. Allein die gemeldete Zahl der abgeschossenen Tiger Panzer übertraf die der tatsächlichen im Kursker Bogen verwendete Zahl von 146 Fahrzeugen des Typs bei Weitem. Nach offiziellen Angaben sind im Juli 1943 einschließlich der Einbußen vor Leningrad und auf Sizilien 33 Panzerkampfwagen Tiger I als Totalverluste regestriert worden.

Die russischen Angaben über deutsche Panzerverluste müssen in das Reich der Legendenbildung verwiesen werden. Sie beschreiben einen in diesem Maße nicht stattgefundenen Aderlass der Deutschen Panzertruppe. Zu Beginn der Operation Zitadelle ist der Gesamtbestand der Wehrmacht gerade einmal mit 5.850 Panzerkampfwagen beziffert worden. Tatsächlich hat die erfolgreiche Julischlacht Verluste in Höhe von etwa 1.500 Panzerkampfwagen verursacht. Davon ist die Masse nicht in der Schlacht selber, sondern im folgenden Rückzug nach Westen entstanden.

Der bei weitem überwiegende Teil der sowjetischen Panzertruppen war im Sommer 1943 mit dem T-34 ausgerüstet, der in riesigen Stückzahlen im Hinterland gebaut wurde. Der T-34/76 war eine gelungene Kombination aus Panzerung, Beweglichkeit und Bewaffnung. Er hatte sich zu Kriegsbeginn gegenüber den deutschen Kampfpanzern als überlegen gezeigt, hatte diese Überlegenheit jedoch im Sommer 1943 gegen die verbesserten P-IV mit ihrer 75-mm-Kanone und die neuen Panther und Tiger verloren. Entscheidende Nachteile stellten zu diesem Zeitpunkt auch die Doppelbelastung des Kommandanten dar, der zugleich als Richtschütze fungierte, sowie die fehlenden Funkgeräte, die bei den deutschen Panzern zur Standardausstattung gehörten. Dadurch verringerte sich die Einsatzeffektivität.

Ich bin „zufällig“ über andere Seiten auf diesen Blog gestoßen. Die verschiedenen Beiträge sprechen mich durch ihr Bemühen der Ausgewogenheit sehr an.

Da ich selbst Anfang 1943 geboren wurde, interessierte es mich natürlich sehr, was hier dazu im Artikel selbst und in den Kommentaren geäußert wurde.

Als meinen Kommentar dazu möchte ich allen von Herzen das wenig bekannte Werk von Douglas Reed „The Controversy of Zion“ empfehlen, das auch auf Deutsch als „Der Streit um Zion“ erschien. Darin bringt der Autor, seinerseits Korrespondent der „The Times“, Fakten, die alles hier Geäußerte noch einmal in einem „eigenen“ Licht erscheinen lassen:

1. Die Anmerkungen des Übersetzers:

http://juergen-graf.vho.org/pdf/graf-einleitung-zur-deutschen-uebersetzung-von-douglas-reeds-buch-der-streit-um-zion.pdf

2. Das Werk selbst:

http://www.controversyofzion.info/Controversy_Book_German/

Dann wird wohl vielen Menschen erst das Ausmaß der geplanten Hinterlist und Täuschung klar werden.

Aude sapere! Wage es, zu wissen.